View larger

View larger

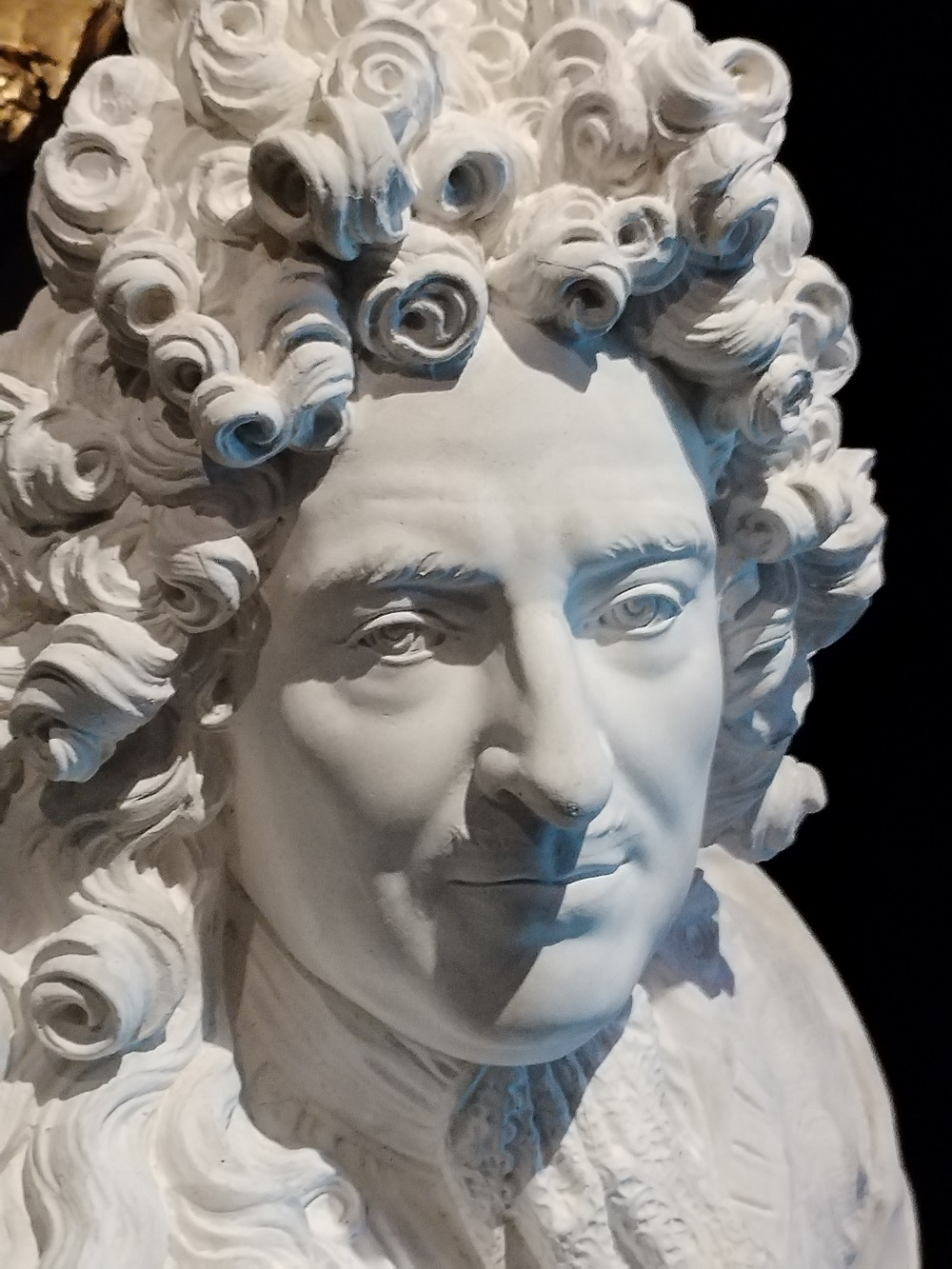

Hyacinthe Rigaud (1659-1743)

Demande d'informations

| Huile sur toile |

| 82 x 66 cm |

| Livré en 1701 |

More info

1/ identité du modèle :

Le portrait représente Édouard Colbert (1628-1699), marquis de Villacerf, surintendant des Bâtiments du roi entre 1691 et 1699.

-

Éléments biographiques :

Édouard Colbert est né le 5 février 1628 à Paris et est baptisé le même jour à Saint-André-des-Arts. Il est le fils de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Villacerf et de Saint-Pouange, et de Claude Le Tellier. Ses frères sont Gilbert Colbert de Saint-Pouange et Jean-Baptiste Michel Colbert de Saint-Pouange. Il est le neveu du chancelier Le Tellier et le cousin germain du marquis de Louvois. Il fait partie de « cette branche des Colbert restée fidèle aux Lézards » (Thierry Sarmant).

Il est titré marquis de Villacerf et de Payens, seigneur de Saint-Mesmin et Courlanges, la Cour-Saint-Phal, Fontaine-lès-Saints-Georges et autres lieux.

Le 13 novembre 1658, il épouse Marie Anne l'Archer (?-1712). Le couple a comme fils Pierre Gilbert Colbert (vers 1671-1733), Charles Maurice Colbert dit l’abbé de Villacerf (vers 1675-1731) et Anne Marie Geneviève Marguerite Colbert (?-1696).

Il est premier maître d'hôtel de la reine (1666), premier commis de la Guerre sous Michel Le Tellier puis Louvois (…1686), inspecteur général des Bâtiments du roi (1686-1691), surintendant des Bâtiments du roi (1691-1699), premier maître d'hôtel de la dauphine (1697). Il est cependant forcé de se démettre de son emploi de surintendant des Bâtiments du roi en 1699 à cause de malversations pratiquées par son premier commis Mesmin Pierre.

Il meurt le 18 octobre 1699 à Paris et est inhumé le 20 octobre aux Minimes de la Place royale.

Bibl. : François de Colbert, Histoire des Colbert du XVe au XXe siècle, Les Échelles, chez l'auteur, 2000 ; Thierry Sarmant, Les demeures du soleil : Louis XIV, Louvois et la surintendance des Bâtiments du roi, Seyssel, Champ Vallon, 2003, p. 91-93 ;

Thierry Sarmant et Mathieu Stoll, Régner et gouverner : Louis XIV et ses ministres, Paris, Perrin, 2010, p. 290-291 ;

Eric Thiou, Dictionnaire biographique et généalogique des chevaliers de Malte de la langue d'Auvergne sous l’Ancien Régime, 1665-1790, Versailles, Mémoire et documents, 2002.

-

Client de Rigaud :

Dans les livres de comptes de Hyacinthe Rigaud (voir Ariane James-Sarazin, Hyacinthe Rigaud (1659-1743), Dijon, Faton, 2016, n° *P.744, p. 248), un « marquis de Villacerf » est inscrit en 1701 pour un portrait à 150 livres, soit un buste. Joseph Roman proposait en 1919 d’y voir Édouard Colbert. Nous avions rejeté en 2016 cette identification au profit de celle de son fils, Pierre Gilbert Colbert, dans la mesure où à la ligne suivante des livres de comptes apparaissait la mention « Monsieur l’abbé de Villacerf son frère », qui semblait renvoyer, au regard de la titulature, à Charles Maurice Colbert (vers 1675-1731) et non à Jean-Baptiste Michel Colbert (1640-1710), archevêque de Toulouse. En outre, le fait qu’Édouard Colbert soit décédé en 1699, deux ans avant l’inscription de son portrait dans les livres de comptes allait également dans le sens de cette correction.

Nous pensons aujourd’hui qu’il convient de revenir à la proposition de Roman, et ce pour les raisons suivantes :

-

Roman signalait en 1919 l’existence du portrait original d’Édouard Colbert chez le duc de Doudeauville au château de Bonnétable d’où le tableau provient. Sosthène II de la Rochefoucauld (1825-1908), propriétaire de Bonnetable, hérite de son frère Stanislas (1822-1987), marié à Marie Sophie Adolphine de Colbert et mort sans descendance. Cette dernière descend de Gilbert de Colbert (1642-1706), frère du modèle.

-

D’autres exemples de commandes de portraits rétrospectifs existent dans l’œuvre de Rigaud et l’on peut penser que soit le frère d’Édouard, Jean-Baptiste Michel, soit le fils d’Édouard, Charles Maurice, ont souhaité, en souvenir qui d’un frère, qui d’un père, commander leurs portraits en pendant et en buste, pour la même somme, en 1701.

-

L’âge du personnage représenté est tout à fait en accord avec l’âge atteint par le marquis de Villacerf à sa mort en 1699 soit 71 ans. Le regard lointain que lui prête Rigaud sied d’ailleurs parfaitement au statut rétrospectif du portrait et suggère la distance avec l’au-delà.

-

Les traits saillants de la physionomie du personnage concordent à ceux que nous retrouvons dans les différentes effigies connues du marquis (cf. images jointes à la suite de notre analyse, dans ce document).

Il y a donc eu très certainement une erreur dans l’inscription des livres de comptes, qui sont loin d’en être exemptes : soit le 2e Colbert de Villacerf peint est le frère d’Édouard, soit il s’agit de son fils.

On rappellera enfin que contrairement aux Louvois-Le Tellier, dont les effigies ne sont pas pléthore dans l’œuvre peint de Rigaud, les Colbert et leur parentèle furent des clients assidus, et par là-même des soutiens indéfectibles, voire des protecteurs pour Rigaud (voir à ce sujet Ariane James-Sarazin, Hyacinthe Rigaud (1659-1743), Dijon, Faton, 2016, tome 1er, p. 104, 119-120, 314-315, 626).

2/ analyse picturale :

Buste typique dans sa manière de la décennie 1690 dans la production de Rigaud, avec même un petit côté rétrospectif qui a, selon nous, été recherché par l’artiste, alors même que le portrait est commandé en 1701 :

-

Sobriété de la composition ;

-

Broderie caractéristique ourlant le bas du manteau ;

-

Effet de revers, avec une teinte gris / noir qui pourrait fort à propos évoquer la disparition du modèle ;

-

Cravate très simple ;

-

Fond neutre et sombre.

Perruque haute et abondante de la fin de la décennie 1690 et des années 1700.

Toutes les caractéristiques propres à une pleine autographie de Rigaud sont présentes :

-

Acuité extrême et justesse dans le rendu des carnations : peau fine et froissée du vieillard, proche d’un papier de soie ;

-

Acuité dans le rendu de chaque détail physionomique : marques de l’âge sous les yeux ; traces de la moustache, passée de mode ; sourcils broussailleux ;

-

Sensibilité de l’approche psychologique ;

-

Noblesse du maintien et de l’air ;

-

Tracé arrondi et marqué des plis comme dans les portraits de la décennie 1690, comme si Rigaud voulait adopter une manière rétrospective à laquelle il renonce dans la décennie 1700 qui est celle de la maturité de son style ;

-

Travail dans la pâte qui confère présence et relief, tout en attrapant la lumière ;

-

Coups de pinceaux visibles.

Enfin, il est à noter que Rigaud reprend la même gamme de couleurs pour le manteau que le buste de Mignard. Rappelons combien les deux artistes étaient proches, Mignard ayant soutenu son jeune confrère face aux récriminations de la corporation des maîtres peintres de Paris, puis de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Les années 1690 trahissent ces affinités électives entre les deux artistes, y compris dans les partis pris picturaux de Rigaud.

Ariane JAMES-SARAZIN

Notre tableau provient du Château de Bonnétable dans la Sarthe et appartenait à Sosthène II de la Rochefoucauld (1825-1908). Il le reçut en héritage de son frère Stanislas de La Rochefoucauld (1822-1987), sans descendance, qui le conservait, quant à lui, au Château de La Gaudinière dans le Loir-et-Cher. Ce dernier le tenait de son épouse Marie-Adolphine de Colbert, descendante du commanditaire Gilbert de Colbert (1642 1706), frère du modèle.

Contrairement aux autres portraits connus d’Edouard Colbert de Villacerf, notamment par Mignard en peinture ou par Martin Desjardins en sculpture, où le surintendant des Bâtiments nous est présenté dans la force de l’âge, le visage sévère et l’air autoritaire, conforme à ces hautes fonctions, Rigaud propose avec notre tableau un regard plus intime.

Le tableau a été livré deux ans après la mort du modèle, comme le suggère Ariane James Sarazin, il s’agirait d’un portrait post mortem commandé par son frère Gilbert de Colbert, résidant alors dans la même rue que le peintre. Il s’agit pour Rigaud de ne pas trahir le souvenir du frère de son commanditaire et c’est avec ce regard affectueux et sincère qu’il le représente au crépuscule de sa vie. L’on ne peut qu’être admiratif du talent avec lequel Rigaud représente les yeux humides, la peau fine et fripée, les sourcils broussailleux, la mâchoire supérieure légèrement en retrait et surtout l’air serein d’une personne apaisée à l’existence accomplie. Loin des portraits flatteurs et grandiloquents, Rigaud choisit pour ce singulier tableau une composition efficace et une palette sobre qui concentrent notre attention sur ce visage rendu avec vérité sans idéalisation et sur la profondeur du regard de son respectable modèle.

Edouard Colbert de Villacerf finit ses jours dans un grand désespoir qui l’a vieilli, amaigri pour avoir enfin raison de lui. L’homme que Rigaud représente avec la précision psychologique que nous lui connaissons est bien celui décrit par Saint Simon :

« Le bonhomme Villacerf ne put survivre plus longtemps au malheur qui lui étoit arrivé de l’infidélité de son principal commis des bâtiments, dont j’ai parlé au commencement de l’année. Il rie porta pas santé depuis, ne remit pas le pied à la cour depuis s’être démis des bâtiments, et acheva enfin de mourir. C’étoit un bon et honnête homme, qui étoit déjà vieux, et qui ne put s’accoutumer à avoir été trompé et à n’être plus rien. Il avoit passé une longue vie, toujours extrêmement bien avec le roi, et si familier avec lui, qu’étant d’une de ses parties de paume autrefois, où il jouoit fort bien, il arriva une dispute sur sa balle ; il étoit contre le roi, qui dit qu’il n’y avoit qu’à demander à la reine qui les voyoit jouer de la galerie : « Par… ! sire, répondit Villacerf, cela n’est pas mauvais ; s’il ne tient qu’à faire juger nos femmes, je vais envoyer quérir la mienne. » Le roi et tout ce qui étoit là rirent beaucoup de la saillie. Il étoit cousin germain, et dans la plus intime et totale confiance de M. de Louvois, qui, du su du roi, l’avoit fait entrer en beaucoup de choses secrètes, et le roi avoit toujours conservé pour lui beaucoup d’estime, d’amitié et de distinction. C’étoit un homme brusque, mais franc, vrai, droit, serviable et très-bon ami ; il en avoit beaucoup, et fut généralement plaint et regretté » (Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (Adolphe Chéruel (éd.), Mémoires du duc de Saint-Simon, 1856, vol. II, p. 320-321).

Pierre Mignard, Portrait d’Edouard Colbert, marquis de Villacerf, 1698, Versailles

Martin Desjardins (1637-1694), Portrait d’Edouard Colbert, marquis de Villacerf, 1693, marbre, H. 70 x L. 80 x pr. 47 cm, Paris, musée du Louvre, inv. MR 2172

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.